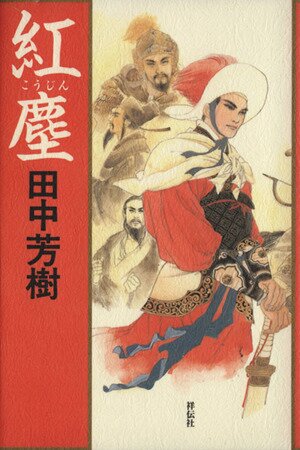

紅塵

紅塵的背景是在南宋年代﹐開場在靖康之難後十幾年﹐千古罪人秦檜去世﹐宋高宗正式掌握國權..

|

|

作者:田中 芳樹

|

道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思うころ、雨足が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追って来た。

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。

予感めいたものなど、何ひとつなかった。この日夜勤明けで、午前八時ちょうどに帰宅した平介は、四畳半の和室に入るなりテレビのスイッチを入れた。

近鉄布施駅を出て、線路脇を西に向かって歩きだした。十月だというのにひどく蒸し暑い。そのくせ地面は乾いていて、トラックが勢いよく通り過ぎると、その拍子に砂埃が目に入りそうになった。